关注公众号

智浩心理

荣格一生,如坎贝尔之《千面英雄》的描述,跌宕起伏,充满传奇。

戴维·罗森(David Rosen),在其《荣格之道》一书中,用中文的“危機”,来解读与分析荣格一生的心路历程。戴维·罗森参考荣格传记,将其一生分为前后两部分六个阶段,前半生有“朝阳与青春:成为独立的个体”“青春期到精神医师:荣格早期危机的解决”“弗洛伊德时代:荣格中年危机的出现”。在戴维·罗森看来,正可用汉字之“危”来分析和解读。

戴维·罗森(David Rosen),

《荣格之道》,申荷永、范国平译,

中国社会科学出版社“点金石丛书”,2003年。

汉字之“危”,人在厓上,取其“自卪止之”之义。

荣格出生及其早期学校生活,犹如孔子所说的“十五而志于学”,迎合汉字“危”中“人在厓上”之“人”。意识自我或自我意识,以及其与自性和道的关系,便是荣格此一阶段的主题。随后,荣格的大学生活与精神医师职业的开始,犹如“危”之“厂”(an),“悬崖”之意象(厃,人在厓上),意味着荣格所遭遇的“早期危机”。

1896年,荣格父亲去世,触发其内在的“父亲情结”。也有学者由此来解释荣格与弗洛伊德的关系,两人相见恨晚的“移情”(Transference)。

荣格的“弗洛伊德时代”,幸运中包含不幸,其中也包含其“中年危机”的出现。

1907年两人初次见面,一见如故,畅谈13个小时;随后一起前往美国参加克拉克大学20年校庆(1909),获得重要的国际声誉。弗洛伊德将荣格视为自己的“儿子”,视为其精神分析的“皇太子”;

1910年国际精神分析学会(IPA)成立,荣格作为首任(终身)会长(Chairman for Life),同时也担任精神分析期刊的主编。

然而,1912年由于荣格《无意识心理学》(后改名为《转化的象征》)的出版,荣格与弗洛伊德产生重大分歧,使得他们分道扬镳。接着,荣格辞去IPA主席及期刊主编;同年,荣格也辞去了苏黎世大学的教授职务。

于是,此一阶段的荣格,犹如汉字“危”中第三部分的字素“厄”,“厂”下“委屈之人”。于是,汉字‘危’的第三部分,是一种谨慎回应的象形。在戴维·罗森看来,对应于此时的荣格,其特点是小心而缓慢地行进,使自己不至于丢失身份。

然而,置于死地而后生,或许也是荣格此时的写照。

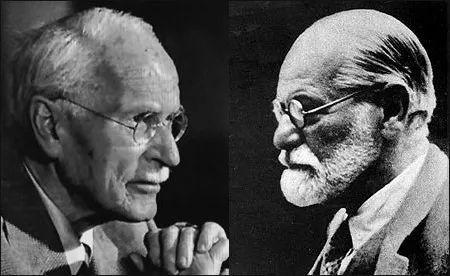

弗洛伊德邮寄给荣格的照片(1906)

荣格与弗洛伊德(中间是霍尔),

参加美国克拉克大学的校庆(1909)

在荣格的《红书》中,详细地记录了他梦中杀死“西格弗里德”(Siegfried)的情景。这梦发生在1913年12月18日的夜里。而荣格对此梦的最终理解,是杀死其自己的“英雄情结”。荣格说,尽管是在梦中,但他仍然感受到一种难以形容的悲悯,如其自己被杀死,那种英雄般的自我。置于死地始能后生,由此,荣格获得了危机之机,危险中的机遇。

同样,在《荣格之道》中,戴维·罗森认为,汉字“危機”之“機”的意象,正可用来分析与解读荣格后半生的心路历程。

汉字之“機”,从“木”从“幾”。

如《说文》所说,“主发谓之機”。機有织具之意象。

如《集韵》:“织具谓之机杼,机以转轴,杼以持纬”。凡持经持纬,机之用主于发。在中国古文化中,气运之变化曰机,如天机。

《庄子·天运篇》“意者有机,缄而不得已耶。”

《庄子·至乐篇》:“万物皆出于机,皆入于机。”

“機”中之“木”的意象,本为“冒地而生,東方之行。”《说文》称其“从屮”(chè)。“木”字本取象于屮,下象其根。徐鍇注曰:“屮者,木始甲拆,萬物皆始於微。故木从屮。”機之“幾”(几),本义为微。易之初衷,正是极深研几。如《易·系辞》曰:“几者,动之微吉之先见者也。”

这也正是荣格将《易经》作为探索无意识方法的绝妙契合。機之意象(木幾之合),凡“冒地而生,東方之行”;“极深研幾,微吉先見”;以及“機之主发,经纬天意”;均体现为荣格后半生的现实与命运。

1913年与弗洛伊德分裂之后,38岁的荣格陷入抑郁,触及无意识深渊的低谷。如荣格在其传记《回忆·梦·思考》中的介绍,这也使得他获得直接面对无意识的机遇,正符合中文“危机”的内涵。在其传记中,紧接着第五章“西格蒙·弗洛伊德”之后,便是以“直面无意识”(Confrontation with the Unconscious)为主题的第六章。

“直面无意识”是荣格一生的重要转折。其中堪称心灵传奇的故事,是其所遇到的原型意象,如预言者以利亚(Elijah)和诱惑者莎乐美(Salome),以及随后出现的“斐乐蒙”(Philemon)。这些内在的心灵意象,在荣格经历(意识)“自我”象征性死亡体验之后,引导其获得(内在)自我的重生,以及自性(Self)的觉醒。

在这期间,荣格撰写了《向死者的七次布道》(1916),随后完成了其分析心理学的纲要性著作:《分析心理学两论》(1917)和《心理类型》(1921)。

中国文化与中国哲学,对于荣格的早期著述具有重要影响。也如荣格自己所说:

“论述类型的著作(《心理类型》)使我获悉,个人的每一判断均受限于其人格类型,因而任何一种观点都必然具有相对性。这便产生必须对这种差异进行补偿的整合性问题,于是,其将我直接引向中国之道的观念。我讲过我内心发展与卫礼贤寄来道家文献相互作用的故事。1929年,我和他合著了《金花的秘密》。只是在我的思想和我的研究触及核心之点——也即‘自性’的时候,我再次找到重返世界的道路。”

1922年, 47岁的荣格买下波林根的地产。波林根(Bollingen),位于苏黎世湖尽头的一个村庄,荣格在那里购买一块本来属于教堂的地产(早先属于圣嘉尔修道院)。随后不久其母亲去世,荣格开始在波林根建造他的“塔楼”;融入自然,获得自然的生机,也如汉字之“機”内含的意义。

波林根的塔楼也是荣格积极想象的体现,这里犹如其神圣花园,他在此为“浮士德”来忏悔,与斐乐蒙散步谈心。通过其内在的阿尼玛意象,其自性获得觉醒与成长,获得其人格的超越与整合,归于其心目中的中国之道。

汉字“機”中之“幾”,也有“茧卵”的意象:

伯归夆簋,西周中期

已是象征孕育、整合与转化。如茧卵孵化会变为蝴蝶,具有女性、灵魂和转化的象征意义。

作为心理学(Psychology)的词根“普绪克”(Psyche),本来便是具有蝴蝶翅膀的心灵女神。于是,荣格心理学中的阿尼玛概念,犹如道家之“致虚极,守静笃”,如“玄牝之门”的天地根,在自性化的过程中,始终有道的呼唤。

1944年秋天,荣格69岁的时候突发心脏病,濒临死亡而获疗愈。后来,荣格经历了托妮·沃尔夫(Toni Wolff)的过逝,以及艾玛·荣格(Emma Jung)的离去(1955),渐渐步入老年的荣格,依然在其返璞归真的旅程。

荣格1947年72岁退休,然后大部分时间都在其波林根的塔楼。在这里,他为卫礼贤《易经》的英译本撰写了序言,随后发表了关于(《易经》)“共时性”的研究,完成《神秘参与》(Mysterium Coniunctionis)的巨著及诸多后期著述,以及,在其84岁时,在波林根与其秘书亚菲(Aniela Jaffe)一起,撰写《回忆·梦·思考》的传记。

犹如荣格在其传记结束时所说,他感受到了老子,领会了老子对他所说的话,体验到了价值与无价,归于那永恒而未知的意义,希夷大道。

荣格晚年在波林根

如何面对阴影,是荣格分析心理学留给当代人类的深刻反思。

荣格曾说,一个人不是凭想象光明来觉悟的,而是意识到黑暗,或使黑暗化作意识。

认识到阴影会使人谦卑、真正畏惧人性的深度。对阴影的无知是人最危险的存在状态。